日本は地震や台風、豪雨など自然災害が多い国です。災害はいつ起こるか分かりません。大切な家族である愛犬を守るためには、日頃からの準備が欠かせません。しかし、「何を準備すればいいのか分からない」「どのように備えたらいいのか悩んでいる」という飼い主さんも多いのではないでしょうか。

実は、災害時に取り残されるペットは少なくありません。東日本大震災では推定で約1万頭のペットが被災地に取り残されたという報告もあります。愛犬を守るために、今から防災対策を始めましょう。

この記事では、愛犬のための防災グッズリストや避難時の心得、防災バッグの選び方など、犬の防災対策に必要な情報を完全網羅してご紹介します。ぜひ最後までお読みいただき、大切な愛犬を守るための備えを整えてください。

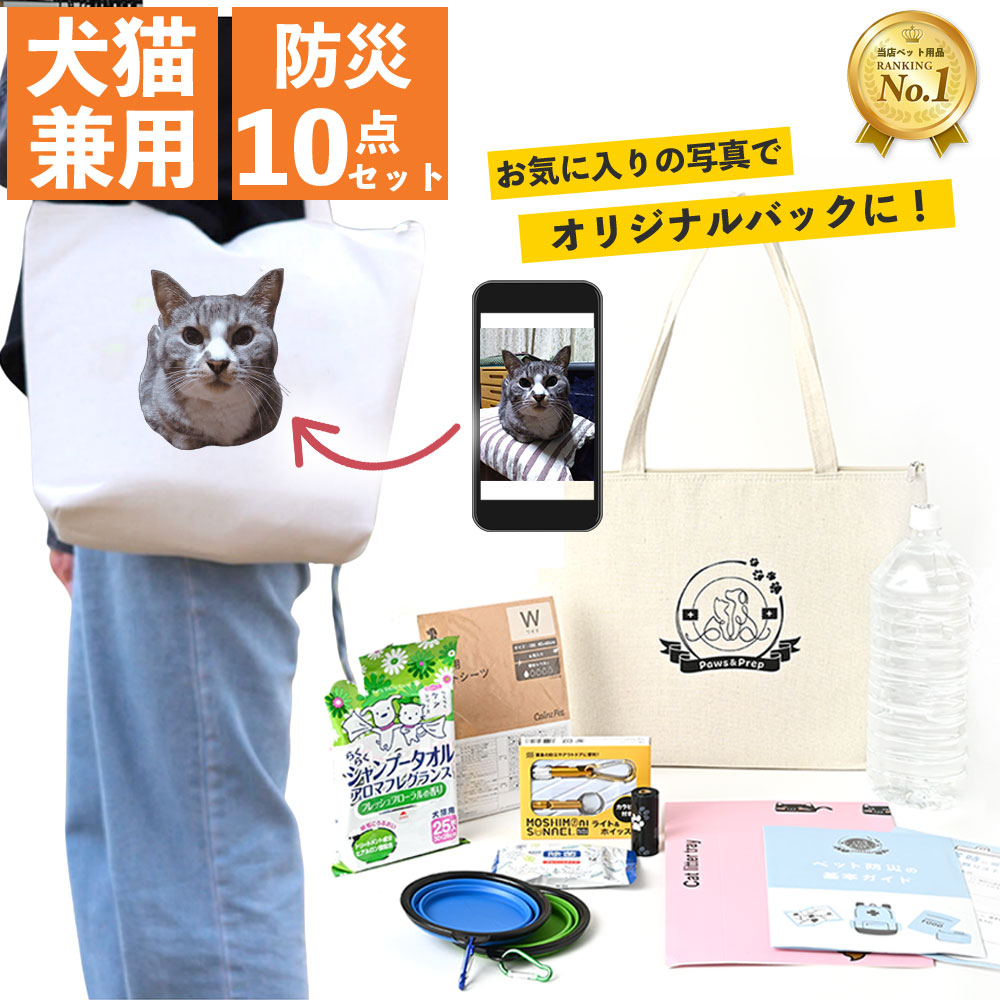

\ 「ウチの子」の写真がプリントできる! /

もしもの時、愛するペットと一緒に避難できますか?

- ペット用防災グッズが何も準備できていない

- いざという時に何を持ち出せばいいか分からない

- 防災バッグを買っても使わないまま押し入れに…

災害はいつ起きるか分かりません。大切な家族のために、今日から始める防災対策。愛犬・愛猫の写真入り防災バッグなら、普段使いもできて、いざという時にもすぐ持ち出せます!

愛犬のために防災対策が必要な理由

なぜ愛犬のための防災対策が必要なのでしょうか。その理由をご説明します。

まず、災害時は人間だけでなく愛犬も強いストレスを感じます。普段と異なる環境や大きな音、揺れなどで愛犬は不安になり、パニック状態になることも。そのような状況で適切なケアができなければ、愛犬の健康や安全が脅かされてしまいます。

また、避難所ではペットの受け入れが制限されることがあります。動物アレルギーを持つ方や、鳴き声などを気にする方への配慮から、多くの避難所ではペットとの同行避難に制限を設けています。そのため、あらかじめ愛犬と一緒に避難できる場所を確認しておくか、自宅避難に備えて十分な備蓄を準備しておく必要があります。

さらに、災害発生後は人間用の支援物資は届きますが、ペット用の支援物資はすぐには届かないことが多いのです。特に発災直後は人命救助が優先され、ペット用品の供給は後回しになりがちです。自分たちで愛犬に必要なものを準備しておくことが重要です。

日頃から愛犬のための防災対策をしておくことで、いざという時にパニックになることなく、冷静に行動することができます。愛犬との絆を守るためにも、今すぐ防災対策を始めましょう。

必ず備えておきたい愛犬の防災グッズリスト

ここからは、愛犬のために準備しておきたい防災グッズをご紹介します。優先度別に分けてご説明するので、ぜひ参考にしてください。

最優先:愛犬の命を守る必須アイテム

まずは、愛犬の命を守るために絶対に準備しておきたい最優先アイテムをご紹介します。

- フード(少なくとも5日分)

-

普段から食べ慣れているドッグフードを準備しましょう。急に食べ物が変わると、ストレスや消化不良を起こす可能性があります。できれば缶詰やレトルト食品など、水分を多く含んだフードも用意しておくと安心です。

備蓄の目安:小型犬なら1日100g~、中型犬なら1日200g~、大型犬なら1日300g~を目安に、少なくとも5日分(できれば7日分以上)を備蓄しましょう。

保存方法:フードは賞味期限を確認し、3ヶ月に一度は新しいものと入れ替えます。ローリングストック法(普段使っているものを少し多めに買い置きし、古いものから使っていく方法)がおすすめです。

- 水(少なくとも5日分)

-

災害時は水道が使えなくなることがあります。愛犬用に清潔な飲み水を確保しておきましょう。

必要量の目安:体重1kgあたり1日約60mlが目安です。例えば、5kgの小型犬なら1日300ml、10kgの中型犬なら1日600ml必要になります。これに食事や薬用の水、体を拭くための水も考慮し、小型犬でも1日500ml~1L、中・大型犬なら1日1L~2Lは用意しておきましょう。

ペットボトルの水だけでなく、保存期間の長い防災用保存水も準備しておくと安心です。

- 常備薬・持病の薬

-

愛犬が持病を持っている場合は、常用している薬を余分に確保しておきましょう。また、軽いケガややけどに対応できるペット用救急セットも用意しておくと安心です。

準備しておきたい基本的な救急用品:消毒液、絆創膏、包帯、ピンセット、爪切り、ワセリン、綿棒など。

薬の保管方法:直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管し、定期的に使用期限を確認して新しいものと交換しましょう。

- 身元確認用品

-

災害時に愛犬とはぐれてしまった場合に備え、身元を証明するためのアイテムを準備しておきましょう。

必須アイテム:首輪に付ける迷子札(飼い主の名前、連絡先を記載)、狂犬病予防接種済票、鑑札。

推奨アイテム:マイクロチップ(2022年6月から犬猫へのマイクロチップ装着が義務化されました)、愛犬の写真(定期的に更新)、飼育管理手帳(予防接種履歴、健康状態、特徴などを記録)。

- リード・ハーネス・首輪

-

避難時や避難所での管理に必要なリード・ハーネス・首輪を用意しましょう。

注意点:災害時は愛犬も不安になり、普段と違う行動をとることがあります。逃げ出さないよう、外れにくいタイプのハーネスや首輪を選びましょう。また、予備のリードも用意しておくと安心です。

おすすめ:手が塞がっていても使いやすいショルダータイプのリードや、反射材付きのハーネスがあると夜間でも安心です。

避難生活を快適にする重要アイテム

命を守る必須アイテムに加えて、避難生活を快適に過ごすための重要アイテムもご紹介します。

- キャリーバッグ・クレート

-

避難時の移動や避難所での居住スペースとして活用できます。愛犬のサイズに合ったもので、持ち運びやすいものを選びましょう。折りたたみ式のクレートやソフトタイプのキャリーバッグが便利です。

普段からキャリーやクレートに慣れさせておくことが大切です。日頃からクレートトレーニングを行い、キャリーを安全な場所と認識させておきましょう。

- トイレ用品

-

避難所では愛犬のトイレ問題が大きな課題になります。清潔に保つためのトイレ用品を準備しましょう。

必要なもの:ペットシーツ(5日分以上)、ポータブルトイレ(折りたたみ式が便利)、排泄物処理用ビニール袋、消臭スプレー。

屋外でトイレをする犬の場合も、悪天候や危険な状況では室内で済ませる必要があるため、ペットシーツの使い方を事前に練習しておくとよいでしょう。

- 食器(フードボウル・ウォーターボウル)

-

愛犬がストレスなく食事や水分補給ができるよう、普段使い慣れている食器があるとベストです。ない場合は、折りたたみ式や携帯用の食器を用意しましょう。

シリコン製の折りたたみボウルは場所を取らず、軽量で持ち運びに便利です。また、給水と給餌が一体になった2WAYタイプもコンパクトで使いやすいです。

- 衛生用品

-

避難生活が長引く場合、愛犬の清潔を保つための衛生用品が必要です。

用意しておきたいもの:ペット用ウェットティッシュ、シャンプータオル(水なしで使えるタイプ)、タオル(数枚)、爪切り、ブラシ。

特にノミ・ダニ対策用品は衛生面で重要です。避難所は多くの動物が集まるため、ノミやダニが発生しやすい環境になることがあります。

あると便利な防災アイテム

最優先アイテム、重要アイテムに加えて、避難生活をより快適にするためのアイテムをご紹介します。

- 愛犬のお気に入りのおもちゃやブランケット:見慣れたものがあると、愛犬の不安を和らげる効果があります。匂いがついた毛布やタオルなど、安心できるアイテムを用意しましょう。

- サイレントおもちゃ:避難所では音が出るおもちゃは避け、静かに遊べるおもちゃを選びましょう。噛むだけのおもちゃやスナッフルマットなどがおすすめです。

- レスキューレメディ:災害時のストレスを軽減するためのナチュラルレメディ。不安やパニック状態の緩和に役立ちます。

- 肉球保護クリームや犬用靴下:瓦礫の多い場所を歩く際に肉球を保護できます。

- 緊急連絡先リスト:かかりつけの動物病院、近隣の動物病院、ペットホテルなどの連絡先をまとめておきましょう。

- ペット用防災手帳:愛犬の健康状態、食事の好み、行動の特徴などを記録しておくと、万が一誰かに預ける場合にも役立ちます。

- ペット用エマージェンシーカード:財布などに入れておき、飼い主が負傷した際に愛犬の存在を周囲に知らせることができます。

- ペットレスキューステッカー:自宅の玄関などに貼り、災害時にペットがいることを救助隊に知らせることができます。

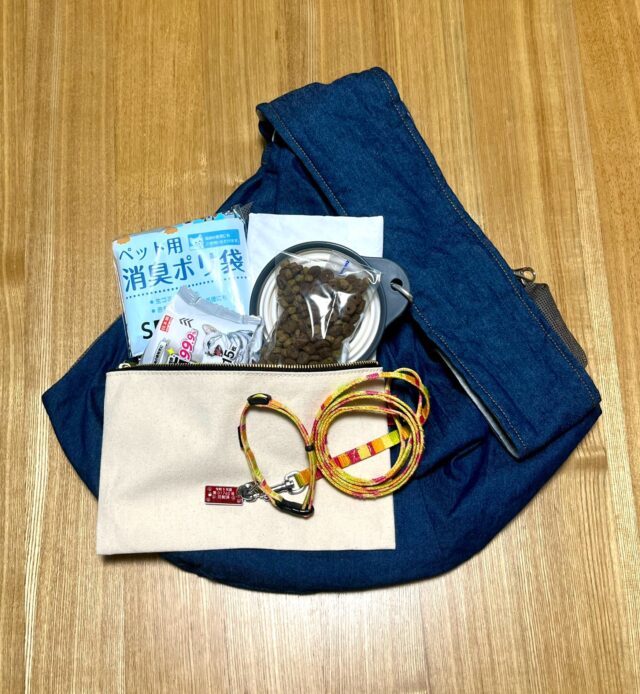

防災バッグの選び方と収納方法

ここからは、愛犬のための防災グッズを収納する防災バッグの選び方と効率的な収納方法についてご紹介します。

愛犬用防災バッグの選び方

愛犬用の防災バッグを選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。

| サイズ | 必要なアイテムがすべて入る十分な大きさであることが重要です。小型犬なら15〜20L、中・大型犬なら25L以上のバッグがおすすめです。 |

| 素材 | 防水性・耐久性のある素材を選びましょう。ナイロンやポリエステルなどの丈夫な素材がおすすめです。防炎・防水・防汚素材を使用した製品もあります。 |

| 持ち運びやすさ | 持ち手が丈夫であること、できれば肩掛けや背負うこともできる2WAYや3WAYタイプが便利です。災害時は両手が空くリュックタイプが特に重宝します。 |

| 開閉のしやすさ | 緊急時にすぐに必要なものを取り出せるよう、開閉がスムーズにできることも重要です。ファスナー付きで中身が落ちにくいデザインがおすすめです。 |

| 収納ポケット | 小物を整理しやすいよう、内側や外側に複数のポケットがあるタイプが使いやすいです。特に常備薬など、すぐに取り出したいものを入れる専用ポケットがあると便利です。 |

| 反射材の有無 | 夜間の避難や移動時に視認性を高める反射材や蓄光材が付いていると安心です。 |

また、普段使いできるデザインのバッグを選ぶことも重要です。災害用だからといって使いにくいバッグを選ぶと、結局使わずにしまい込んでしまいがちです。日常的に使えるおしゃれなデザインのバッグなら、常に目に付く場所に置いておけますし、中身も定期的に確認・更新しやすくなります。

効率的な収納方法

防災バッグに効率よくアイテムを収納するコツをご紹介します。

防災バッグには「取り出しやすさ」と「スペースの有効活用」が重要です。まずは収納の基本から見ていきましょう!

収納の基本ルール

- アイテムをカテゴリーごとに分類する

食品・水、トイレ用品、薬・救急用品、衛生用品など、用途別にグループ分けしましょう。 - 透明な袋やポーチを活用する

中身が見えるジップロックなどの透明袋を使うと、必要なものをすぐに見つけることができます。 - 優先度順に収納する

緊急時にすぐ必要なものは取り出しやすい場所に。使用頻度の低いものは底の方に収納しましょう。 - 液体類は漏れ防止対策を

シャンプーや消臭スプレーなどの液体は、必ず密閉した上でビニール袋に入れる二重対策を。 - 定期的に中身を確認・更新する

最低でも年に2回(防災の日や春・秋の季節の変わり目など)に中身を点検し、賞味期限切れや使用期限の近いものを新しく交換しましょう。

また、防災バッグは玄関や寝室など、すぐに持ち出せる場所に保管しましょう。特に愛犬のいる場所の近くに置いておくと、緊急時にスムーズに避難できます。

愛犬と避難するときの心得

災害発生時、愛犬と一緒に安全に避難するための心得をご紹介します。

事前の避難準備

万が一の災害に備えて、日頃から避難の準備をしておきましょう。

- 避難経路の確認:自宅から避難所までの経路を複数確認しておきましょう。危険な場所(崖や川沿いなど)を避けた経路を優先します。

- ペット同伴可能な避難所の確認:お住まいの地域でペット同伴可能な避難所を事前に調べておきましょう。自治体によってペット受け入れポリシーは異なります。

- 避難訓練の実施:定期的に愛犬と一緒に避難訓練をしましょう。実際に避難バッグを持って避難経路を歩いてみることで、問題点が見えてきます。

- しつけの徹底:基本的な「待て」「おいで」などのコマンドに従えるようしつけておきましょう。また、知らない人や他の動物に対して攻撃的にならないよう社会化トレーニングも重要です。

- 予防接種の徹底:狂犬病予防接種や混合ワクチンなど、必要な予防接種は必ず受けておくことが大切です。避難所では多くの動物が集まるため、感染症リスクが高まります。

- ご近所やコミュニティとの連携:普段から近所の方とコミュニケーションを取り、愛犬の存在を知っておいてもらうことも大切です。

避難所での過ごし方

避難所で愛犬と快適に過ごすためのポイントをご紹介します。

避難所では人とペットが共存するために、マナーを守ることがとても重要です。周囲の方への配慮を忘れないようにしましょう。

◆避難所でのマナー◆

・ 必ずリードをつけるか、クレート内で管理する

・ トイレは指定された場所で済ませ、排泄物は必ず処理する

・ むやみに吠えないよう注意し、騒音トラブルを防止する

・ アレルギーを持つ方への配慮をし、指定されたエリアから出ない

・ 他のペットとのトラブルを防ぐため、必要以上に近づけない

・ 愛犬の健康状態を常に観察し、異変があれば速やかに対応する

また、避難所によっては「ペットエリア」と「人間エリア」が分けられることがあります。その場合は決められたルールに従い、定期的に愛犬のケアをしましょう。

避難所生活が長期化した場合は、動物病院やペットホテルなど、一時的に預けられる場所を探すことも検討しましょう。自治体や動物愛護団体が災害時にペット一時預かりサービスを提供することもあります。

在宅避難(自宅避難)の場合

自宅が無事で危険がない場合は、愛犬にとって環境の変化が少ない在宅避難が理想的です。その場合の準備と注意点をご紹介します。

在宅避難に必要な備え

・ 食料と水の備蓄:人間用・ペット用ともに最低5日分(できれば7日分以上)

・ トイレ対策:断水時に使えるペット用トイレセット

・ 電源の確保:懐中電灯、ランタン、ポータブル電源など

・ 暑さ・寒さ対策:保温・冷却グッズ、防寒具、保冷剤など

・ 情報収集手段:手回し式ラジオ、防災ラジオなど

在宅避難の場合でも、いつでも避難できるよう防災バッグは常に準備しておくことが大切です。状況が悪化した場合は、すぐに避難する判断も必要です。

また、自宅の安全対策も重要です。家具の固定や落下防止対策を行い、愛犬が怪我をしないよう環境を整えておきましょう。特にクレートやケージは転倒防止対策をし、災害時に倒れて愛犬が怪我をしないよう注意が必要です。

防災セットで一気に揃える方法

必要な防災グッズを一つずつ集めるのが大変な方には、既製の防災セットがおすすめです。ここでは、ペット用防災セットのメリットと選び方についてご紹介します。

ペット用防災セットのメリット

ペット用防災セットには以下のようなメリットがあります。

- 時間と手間の節約

-

必要なアイテムが一度に揃うため、一つずつ選んで購入する手間が省けます。特に防災に詳しくない方でも、必要最低限のアイテムを確保できます。

- 専門家の知見が活かされている

-

多くの防災セットは防災士や獣医師などの専門家が監修しており、本当に必要なアイテムが厳選されています。

- コストパフォーマンスの良さ

-

セットで購入すると、個別に揃えるよりもコスト面でお得なことが多いです。特に複数のペットを飼っている場合は、経済的です。

- 持ち運びやすさ

-

多くの防災セットは専用バッグに効率よく収納されており、非常時にすぐに持ち出せるよう設計されています。

ペット用防災セットの選び方

ペット用防災セットを選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。

セット内容をチェック

必須アイテム(食料、水、トイレ用品など)が含まれているか確認しましょう。また、自分の愛犬に合ったサイズやタイプのアイテムが入っているかも重要です。

品質と保存期間をチェック

特に食料や水の保存期間は重要です。5年以上の長期保存が可能な商品がおすすめです。また、バッグなどの耐久性も確認しましょう。

犬種・サイズに合っているか

小型犬用、中型犬用、大型犬用など、愛犬のサイズに合ったセットを選びましょう。特にフードの量やキャリーのサイズなどは愛犬に合ったものを選ぶことが大切です。

カスタマイズの余地があるか

セットの中身に加えて、愛犬の好みや特性に合わせて追加できるスペースがあるかも確認しましょう。特に持病のある犬は、薬などを追加できることが重要です。

防災セットを購入した後も、定期的に中身をチェックし、必要に応じて追加・交換することが大切です。特に食料や水などの消費期限付きアイテムは、期限切れにならないよう管理しましょう。

愛犬の防災対策チェックリスト

最後に、愛犬の防災対策が万全かどうかを確認するためのチェックリストをご紹介します。定期的にこのリストを見直し、不足しているものがあれば補充しましょう。

□ 防災バッグ(リュックタイプが理想)

□ ドッグフード(5日分以上、できれば7日分)

□ 飲料水(5日分以上、できれば7日分)

□ 食器(フードボウル・ウォーターボウル)

□ 常備薬・持病の薬

□ ペット用救急セット

□ リード・ハーネス・首輪(予備も含む)

□ キャリーバッグ・クレート

□ トイレ用品(ペットシーツ、ポータブルトイレなど)

□ 排泄物処理用品(ビニール袋、消臭スプレーなど)

□ 迷子札(飼い主の名前、連絡先を記載)

□ 鑑札

□ 狂犬病予防接種済票

□ マイクロチップ

□ 愛犬の写真(定期的に更新)

□ 飼育管理手帳(予防接種履歴、健康状態など)

□ ペット用ウェットティッシュ

□ シャンプータオル(水なしで使えるタイプ)

□ タオル(数枚)

□ ブラシ・コーム

□ 爪切り

□ ノミ・ダニ対策用品

□ お気に入りのおもちゃ

□ 安心できるブランケットやタオル

□ サイレントおもちゃ(音が出ないもの)

□ レスキューレメディ

□ 肉球保護クリーム・犬用靴下

□ 緊急連絡先リスト(かかりつけの動物病院など)

□ ペット用防災手帳

□ ペット用エマージェンシーカード

□ ペットレスキューステッカー

□ ペット同伴可能な避難所情報

□ 食料と水の賞味期限チェック(3ヶ月に1回)

□ 医薬品の使用期限チェック(3ヶ月に1回)

□ バッテリー類の動作確認(3ヶ月に1回)

□ 防災バッグ全体の内容確認(年2回以上)

□ 愛犬の写真の更新(年1回以上)

□ 連絡先情報の更新(変更があった時)

□ 基本的なしつけの実施(「待て」「おいで」など)

□ キャリーやクレートへの慣れ

□ 社会化トレーニング

□ 避難訓練の実施

□ 避難経路の確認

□ ペット同伴可能な避難所の確認

□ 自宅の安全対策(家具の固定など)

まとめ:愛犬を守るための防災対策を今すぐ始めよう

いかがでしたか?愛犬のための防災対策について詳しくご紹介しました。災害はいつ起こるか分かりません。「明日からやろう」ではなく、「今日から始める」ことが大切です。

この記事でご紹介した防災グッズリストやチェックリストを参考に、ぜひ愛犬のための防災対策を始めてみてください。すべてを一度に揃える必要はありません。少しずつでも準備を進めることが重要です。

もし、一から防災グッズを揃えるのが大変だと感じる方は、ぜひ当社の「Paws&Prep(ポーズアンドプレップ)」の防災バッグをご検討ください。防災のプロが監修した、犬猫兼用の防災10点セットです。普段使いもできるおしゃれなトートバッグに、愛犬・愛猫の写真をプリントすることもできます。万が一愛犬と離れ離れになっても、バッグに写真があれば身元証明になり、発見・保護につながります。

\ 「ウチの子」の写真がプリントできる! /

大切な愛犬を守るための第一歩として、ぜひ防災対策を始めてみてください。「備えあれば憂いなし」です。いざという時に慌てることなく、愛犬と共に安全に避難するために、今日から防災対策を始めましょう。