地震が起きたとき、愛猫がパニックになって家の中を走り回ったり、ソファの下に隠れて出てこなくなったりした経験はありませんか?人間と同じように、猫も地震という突然の揺れや音に強い恐怖を感じます。特に日本は地震大国。いつ発生するか分からない災害に備えて、愛猫が地震を怖がったときの対処法や、災害時に愛猫と一緒に安全に過ごすための準備について知っておくことは、飼い主さんの大切な役目です。

今回は、地震を怖がる猫の心理や行動パターン、そして災害時に飼い主さんができる対策について詳しく解説します。

\ 「ウチの子」の写真がプリントできる! /

もしもの時、愛するペットと一緒に避難できますか?

- ペット用防災グッズが何も準備できていない

- いざという時に何を持ち出せばいいか分からない

- 防災バッグを買っても使わないまま押し入れに…

災害はいつ起きるか分かりません。大切な家族のために、今日から始める防災対策。愛犬・愛猫の写真入り防災バッグなら、普段使いもできて、いざという時にもすぐ持ち出せます!

猫が地震を怖がる理由とは?

まず、猫がなぜ地震を怖がるのか、その理由について理解しておきましょう。

猫の敏感な感覚と地震の恐怖

猫は人間よりもはるかに鋭い感覚を持っています。特に聴覚と触覚は非常に敏感です。

- 聴覚:猫の耳は人間の聞こえない高周波音まで聞き取ることができます。地震の際には、人間には聞こえない地鳴りや構造物のきしみ音なども聞こえている可能性があります。

- 触覚:猫は足の裏や髭(バイブリッサ)を通じて微細な振動を感じ取ります。地面に近い位置で生活している猫は、人間よりも早く地震の揺れを感じることができます。

- 体の構造:四足歩行の猫は、揺れによってバランスを崩しやすく、身体的な不安定さも恐怖を増幅させます。

これらの鋭い感覚が、地震という突然の異変に対して強い恐怖反応を引き起こします。また、猫は「何が起きているのか理解できない」ことも大きな不安要素です。人間は地震が何かを理解していますが、猫にとっては理由のわからない恐怖体験なのです。

特に室内飼いの猫は、外の世界の経験が少ないため、突然の揺れや音に対する耐性が低い傾向にあります。慣れない体験に対して強いストレスを感じやすいのです。

猫は地震を予知できるのか?

「猫が普段と違う行動をしたと思ったら地震が来た」という話を聞いたことがある方もいるでしょう。実際に、地震の前に猫が落ち着きなく動き回ったり、突然隠れたり、普段と違う鳴き方をしたりする事例が報告されています。

これについては諸説あり、科学的に完全に証明されているわけではありませんが、猫が以下のような前兆を感じ取っている可能性が指摘されています:

- 地震前の地中の岩盤の変化で発生する微弱な電磁波

- 地下水の移動によって発生する超音波

- 地震前の微小な前震(人間には感じられないレベル)

- 大気中のイオン濃度の変化

ただし、すべての猫が地震を予知できるわけではなく、個体差もあります。また、猫が異常行動を示したからといって、必ずしも地震が来るわけではないことにも注意が必要です。猫のストレスや体調不良、その他の環境変化によっても似たような行動が見られる場合があります。

ある研究によると、飼い猫の約3割が地震の前に何らかの異常行動を示したという報告があります。主な行動としては「落ち着きなく動き回る」「いつもより警戒心が強くなる」「普段入らない場所に隠れる」などが挙げられています。

地震時に猫が見せる行動パターン

地震が発生した際、猫はどのような行動を取るのでしょうか。主な行動パターンを理解しておくことで、いざという時の対応に役立ちます。

パニックになって脱走しようとする

地震の揺れが猫に与える最も危険な影響の一つが、パニックによる脱走です。恐怖を感じた猫は、本能的に「逃げる」という行動を取りがちです。室内飼いの猫でも、普段は開けないような隙間から脱出を試みることがあります。

脱走しようとする猫の典型的なサイン

・窓や扉に向かって突進する

・壁に沿って歩き回り、出口を探す

・高い声で鳴き続ける

・爪を立てて窓や扉を引っ掻く

・普段通れない隙間にも体を押し込もうとする

脱走してしまった猫は、恐怖から遠くまで逃げてしまうことがあります。また、見知らぬ環境でさらに恐怖を感じ、元の場所に戻れなくなることも。地震時には扉や窓の開閉に注意し、猫の脱走を防ぐことが非常に重要です。

物陰に隠れて出てこなくなる

脱走とは逆に、家の中で身を隠す行動も猫の典型的な反応です。猫は本能的に「狭くて暗い場所」に身を隠して危険から身を守ろうとします。

猫がよく隠れる場所としては、以下のようなところが挙げられます:

- ベッドやソファの下

- クローゼットや押入れの奥

- 洗濯機や冷蔵庫の裏

- キッチンの流し台下

- 本棚や家具の隙間

- カーテンの裏

特に注意が必要なのは、通常では考えられないような狭い場所にも入り込むことがあるという点です。普段は入らないような隙間やスペースにまで入り込み、自ら出られなくなってしまうこともあります。地震の後は、猫がどこに隠れているか慎重に確認する必要があります。

隠れている猫を無理に引っ張り出そうとすると、さらにストレスを与えてしまうことがあります。安全が確認できるまでは、食べ物や水を近くに置いて様子を見るのが良いでしょう。

不安からの異常行動や体調変化

地震による強いストレスは、猫の行動や体調にさまざまな変化をもたらすことがあります。以下のような症状に注意しましょう:

- 食欲不振

-

ストレスによって食べ物や水を受け付けなくなることがあります。24時間以上何も食べない場合は獣医師に相談しましょう。

- 排泄の問題

-

トイレを使わなくなったり、逆に頻繁に排泄したりすることがあります。また、恐怖でその場でおもらしをしてしまうこともあります。

- 過剰なグルーミング

-

不安を紛らわすために過剰に毛づくろいをして、毛が抜けたり皮膚に炎症を起こしたりすることがあります。

- 攻撃的な行動

-

普段は穏やかな猫でも、極度の不安から攻撃的になることがあります。シャーと威嚇したり、手を出すと引っかいたり噛んだりすることも。

- 異常な鳴き声

-

普段とは違う鳴き方をしたり、鳴き止まなかったりすることがあります。これは不安やストレスのサインです。

- 体調の変化

-

下痢や嘔吐などの消化器系の問題が起きることがあります。また、ストレスから免疫力が低下して体調を崩すこともあります。

地震後、こうした異常が長く続く場合は「トラウマ」となっている可能性があります。数日経っても状態が改善しない場合は、獣医師に相談することをおすすめします。場合によっては、ストレスを軽減するための薬や療法が必要になることもあります。

地震で怖がる猫への対処法

地震が発生して猫が怖がっているとき、飼い主はどのように対応すれば良いのでしょうか。ここでは、猫を落ち着かせるための効果的な方法をご紹介します。

落ち着かせるためのテクニック

猫が恐怖を感じているときは、飼い主自身も落ち着いた態度で接することが大切です。以下のテクニックを試してみましょう:

優しく話しかける:低くて穏やかな声で話しかけましょう。高い声や大きな声は猫の不安を増幅させます。「大丈夫だよ」「怖くないよ」などと、落ち着いたトーンで話しかけることで安心感を与えられます。

猫の目を見てゆっくり瞬き:猫同士のコミュニケーションでは、ゆっくりと瞬きすることが「安心していいよ」というサインになります。猫の目を見てゆっくり瞬きすることで、緊張を和らげることができます。

お気に入りの毛布やタオルで包む:猫の匂いが付いた毛布やタオルで優しく包むと、安心感を得られることがあります。圧迫感を与えないよう、ゆったりと包むことがポイントです。

猫を優しく持ち上げて体を揺らす:子猫を運ぶ母猫の動きを模した優しい揺れは、猫に安心感を与えます。首の後ろと後ろ足をしっかり支えて、ゆっくりと揺らしてみましょう。ただし、嫌がる場合は無理に行わないでください。

むやみに触れない:猫が極度の恐怖状態にあるときは、むやみに触ろうとすると逆効果になることもあります。自分から出てくるまで見守る姿勢も大切です。特に隠れている猫を無理に引っ張り出そうとするのは避けましょう。

無理に動かさない:震災直後など危険がない限り、猫を無理に動かそうとしないでください。安全な場所に隠れているなら、そのまま様子を見ることも選択肢です。

これらの方法は、猫の性格や普段の関係性によって効果が異なります。愛猫がどのような対応で落ち着くかを日頃から観察しておくと、いざというときに役立ちます。

【注意点】地震の際、飼い主自身も動揺していることが多いですが、猫は飼い主の感情に敏感です。あなた自身が落ち着いた態度を示すことで、猫も安心感を得やすくなります。深呼吸をして、できるだけ冷静に対応するよう心がけましょう。

避難が必要なときの猫との移動方法

大きな地震の場合、自宅から避難する必要が生じることもあります。パニック状態の猫と一緒に避難するのは簡単ではありませんが、以下のポイントを押さえておくと安全に移動できます。

普段から使い慣れたキャリーバッグを用意します。猫のお気に入りのブランケットやおもちゃを中に入れておくと安心します。キャリーを出す際は静かに、急な動きを避けましょう。

猫を背後から静かに抱き上げ、後ろ向きにキャリーに入れるのがコツです。猫をタオルで包んでから入れると、爪による怪我を防げます。嫌がる場合は無理せず、落ち着くまで待ちましょう。

キャリーを持ち上げる際は底をしっかり支え、急な動きや揺れを避けてください。移動中は静かに話しかけ続け、不安を和らげます。可能であれば、キャリーの上からタオルをかけると外部刺激が減って猫が落ち着くことがあります。

避難所では、できるだけ人の少ない静かな場所を確保しましょう。キャリーバッグを開ける場合は、脱走防止のために周囲を囲んでから行います。また、アレルギーを持つ方への配慮も必要です。事前に地域のペット同伴可能な避難所を確認しておくことをおすすめします。

キャリーバッグが見つからない場合や、パニック状態で猫をキャリーに入れるのが難しい場合は、枕カバーやバスタオルなど大きな布で包む緊急対応も知っておきましょう。ただし、この方法は一時的な対応で、できるだけ早くキャリーバッグに移す努力をしてください。

猫との防災対策―事前に準備しておくべきこと

地震が発生してから対応を考えるのでは遅すぎます。日頃から防災対策を行い、いざというときに慌てないよう準備しておくことが大切です。

室内環境の安全対策

地震に備えて、室内環境の安全対策を行っておきましょう。これは猫だけでなく、飼い主の安全のためにも重要です。

- 家具の固定:キャットタワーや本棚、テレビなど、転倒する可能性のある家具は壁に固定しておきましょう。

- ガラスの飛散防止:窓や棚のガラスに飛散防止フィルムを貼っておくと、割れた際の怪我を防げます。

- 避難経路の確保:避難口となる扉や窓の前に物を置かないようにしましょう。緊急時にスムーズに避難できるよう、経路を確保しておくことが大切です。

- 猫の安全スペースの確保:猫が安心して身を隠せる場所(キャットハウスやキャリーバッグなど)を用意しておきましょう。

- 危険物の管理:洗剤や薬品など猫にとって有害なものは、地震で倒れても中身が漏れ出ないよう高い場所や施錠できる場所に保管しましょう。

また、地震発生時に猫が脱走しないよう、窓や扉の対策も重要です。特に、網戸だけではなく、窓そのものもしっかり閉める習慣をつけておくと安心です。

キャリーやケージに慣れさせる訓練

多くの猫はキャリーバッグを嫌がりますが、災害時にスムーズに避難するためには、日頃からキャリーに慣れさせておくことが重要です。

- キャリーバッグに慣れさせるにはどうすればいいですか?

-

以下のステップで徐々に慣らしていきましょう:

- 普段からキャリーを部屋に出しておき、猫がいつでも出入りできるようにする

- キャリーの中にお気に入りのおもちゃやおやつ、ブランケットを入れて魅力的な場所にする

- 猫がキャリーに入ったらおやつを与えるなど、良い経験と結びつける

- 最初は短時間、徐々に長い時間キャリーの中で過ごせるよう練習する

- キャリーに入った状態で少しずつ持ち上げたり、家の中を移動したりする練習をする

- どのようなキャリーバッグを選べばいいですか?

-

猫が安心して過ごせるキャリーの条件は以下の通りです:

- 十分な大きさ(猫が立ったり、向きを変えたりできるサイズ)

- 通気性が良く、猫が外を見られる構造

- 耐久性があり、猫が壊せない素材

- 持ち運びやすい(取っ手やショルダーベルト付き)

- 掃除がしやすい素材

- キャリー以外の避難方法はありますか?

-

緊急時の選択肢として以下も検討できます:

- 折りたたみ式のケージ(より広いスペースを確保できる)

- ペット用避難バッグ(リュックタイプで両手が使える)

- 猫用ハーネスとリード(訓練が必要ですが、短距離の移動に便利)

ただし、どの方法も事前に十分な訓練と慣れが必要です。

病院に行くときだけキャリーを出すと、猫はキャリー=ストレスというネガティブな連想をしてしまいます。日常的にキャリーバッグを猫の「安全な場所」として認識させることで、緊急時にもスムーズに対応できるようになります。

迷子対策と身元表示の重要性

災害時に最も心配なのが、猫が脱走して迷子になってしまうケースです。万が一のために、以下の迷子対策を行っておきましょう。

1. マイクロチップの装着

獣医師によって皮下に埋め込まれる小さなチップで、専用のリーダーで読み取ると飼い主の情報がわかります。災害時に首輪が外れても身元確認が可能です。

2. 迷子札付きの首輪

名前、連絡先を記載した迷子札を付けた首輪を着用させておきましょう。安全のため、引っかかっても外れる「ブレイクアウェイ」タイプの首輪がおすすめです。

3. 最新の写真を保存

猫の特徴がわかる写真(全身、顔、特徴的な模様など)を複数枚スマホやクラウドに保存しておきましょう。迷子になった際のポスター作成に役立ちます。

4. QRコード付き迷子札

最近は、スマホで読み取れるQRコード付きの迷子札も普及しています。詳細な連絡先や猫の情報、健康状態などを登録できます。

災害時は普段と違う環境で、見知らぬ人に保護されることもあります。飼い主と確実に再会するためには、複数の身元表示手段を組み合わせることをおすすめします。

また、地域の動物保護団体や避難所の連絡先、近隣の獣医師の情報なども事前に調べておくと安心です。

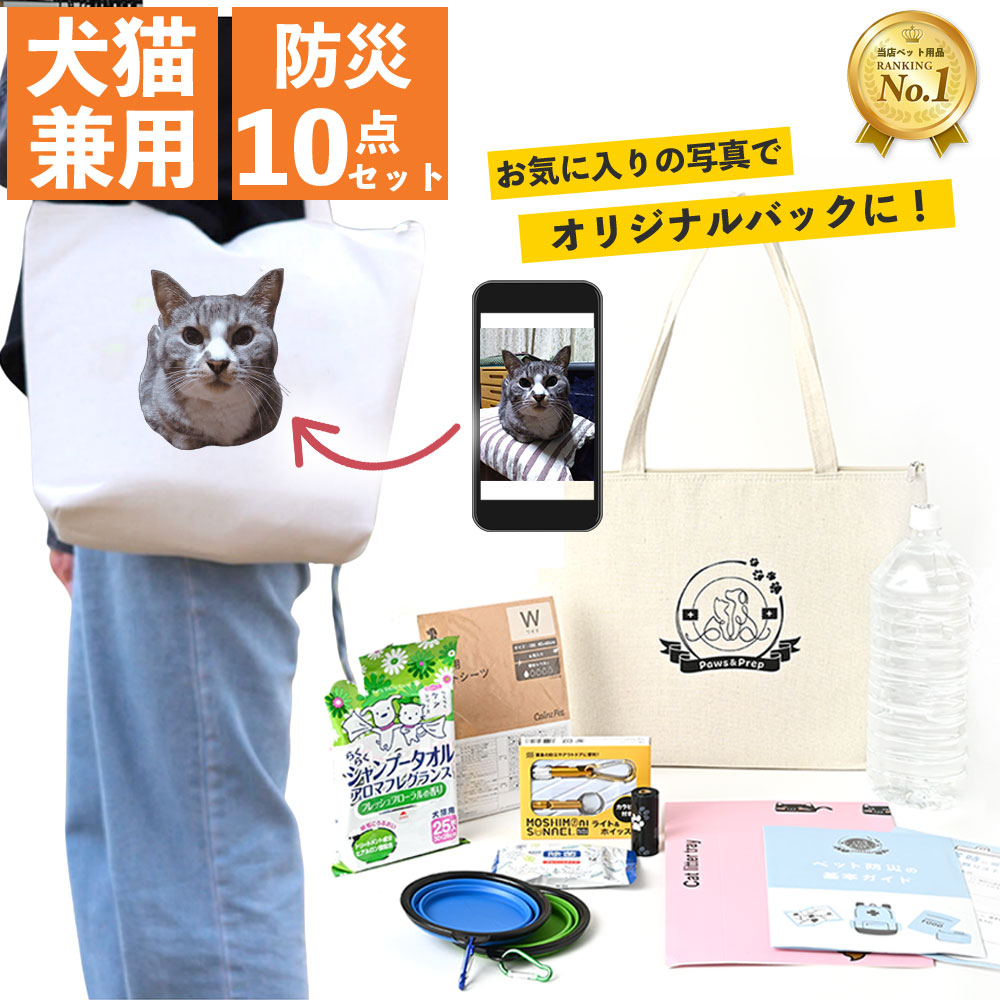

猫と飼い主の心の安心のために〜Paws&Prepの防災バッグ〜

いざという時に備えて、猫のための防災グッズをまとめておくことは非常に重要です。しかし、何を準備したらいいのか、バラバラに揃えるのは大変だという声も多く聞かれます。そこでおすすめなのが、猫との災害時に必要なアイテムをコンパクトにまとめた専用防災バッグです。

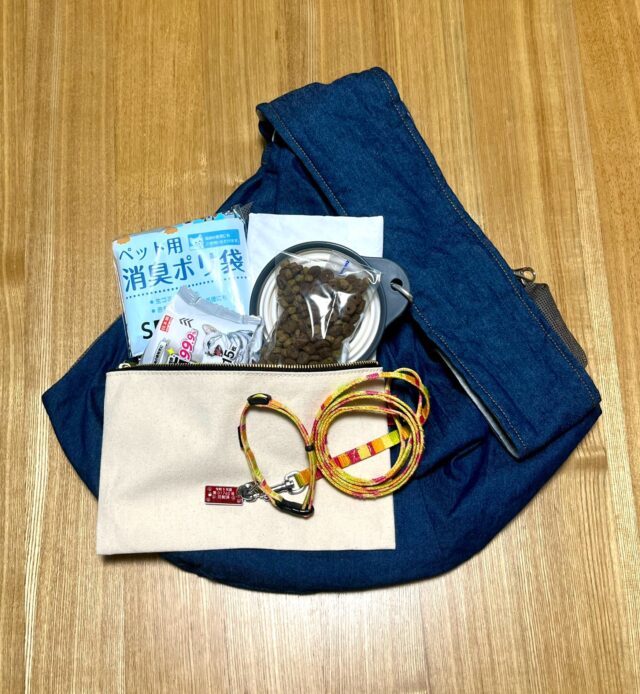

ペット同伴避難に必要な備え

災害時に猫と一緒に避難する際には、人間用の防災グッズだけでは不十分です。猫が安心して過ごすために、以下のようなアイテムを準備しておく必要があります:

- 水と食料:少なくとも5日分の水とキャットフード(缶詰やパウチは湿気に強く保存しやすい)

- トイレ用品:使い捨てのトイレトレイ、猫砂、処理用ビニール袋

- 清潔を保つ用品:ペット用ウェットティッシュ、ドライシャンプー、タオル

- 健康管理用品:常備薬、健康手帳のコピー、ガーゼ、絆創膏などの簡易的な応急処置キット

- ストレス軽減グッズ:お気に入りのおもちゃ、タオルやブランケット

- その他:食器、リード、ハーネス、迷子札、写真、獣医師の連絡先リストなど

これらをすべて個別に揃えるのは大変ですが、ペット専用の防災バッグなら必要なアイテムがコンパクトにまとまっているので安心です。特に「Paws&Prep(ポーズアンドプレップ)」のペット用防災バッグは、猫と飼い主のための必需品をセットにした防災10点セットとして人気を集めています。

愛猫と一緒に災害を乗り越えるための防災グッズ

「Paws&Prep」のペット用防災バッグ「10点セット」は、猫(犬も可)との避難生活を想定して開発された防災セットです。セット内容には、長期保存水(2L)、折りたたみ式ペット用トイレ、ペットシーツ、消臭処理袋、水・エサ皿、ウェットティッシュ、ドライタオル、ジッパー袋、ホイッスル&ライトなどが含まれています。

このバッグの最大の特徴は、愛猫の写真をバッグ表面にプリントできるという点です。これは単なるデザイン性だけではなく、災害時に猫が迷子になった場合の身元証明としても役立ちます。愛猫の顔が印刷されたバッグは、周囲の人にも「この猫の飼い主」であることを示す証明になるのです。

また、バッグ自体は普段使いもできるシンプルなデザインで、日常的に持ち歩けるのも魅力です。「しまい込まない防災グッズ」をコンセプトにしているため、いざという時に「どこにしまったか分からない」という事態を防げます。玄関先に置いておいても違和感がなく、地震発生時にすぐ手に取れる設計になっています。

専門家(防災士など)の監修のもと開発された「Paws&Prep」の防災バッグは、「これさえあればその瞬間に迷わずペットと避難できる」という安心感を提供してくれます。バッグ内には防災アドバイスシートやチェックリストも含まれているので、災害時の行動手順も確認できます。

\ 「ウチの子」の写真がプリントできる! /