もしも突然災害が起きたとき、大切な家族であるペットを守れる準備はできていますか?近年、日本各地で地震や台風、豪雨などの災害が頻発している中、ペットと共に安全に避難するための「ペット防災グッズ」の重要性が高まっています。

本記事では、災害時に愛犬・愛猫を守るために必要な防災グッズの選び方や必需品リスト、事前に準備しておくべきことなどを詳しく解説します。いざという時に慌てないよう、今日からできる防災対策を一緒に考えていきましょう。

\ 「ウチの子」の写真がプリントできる! /

もしもの時、愛するペットと一緒に避難できますか?

- ペット用防災グッズが何も準備できていない

- いざという時に何を持ち出せばいいか分からない

- 防災バッグを買っても使わないまま押し入れに…

災害はいつ起きるか分かりません。大切な家族のために、今日から始める防災対策。愛犬・愛猫の写真入り防災バッグなら、普段使いもできて、いざという時にもすぐ持ち出せます!

災害時のペットに関する困りごと

災害時には、普段は想像もしていなかったようなさまざまな困難がペットとの生活で発生します。万が一の事態に備えて、どのような問題が起こりうるのか、事前に知っておくことが大切です。

ペットの特異行動が現れる

災害発生時、突然の環境変化や大きな音、振動などによって、普段は見せないペットの行動が現れることがあります。

- パニック状態になり逃げ出す

- 怯えて隠れてしまい見つけられない

- 普段より攻撃的になる

- 食欲不振になる

- 体調を崩しやすくなる

特に地震の際には、動物は人間よりも敏感に前兆を感じ取るため、普段と違う行動を示すことがあります。こうした特異行動に対応するためにも、落ち着かせるグッズや安全を確保するためのキャリーなどの準備が重要です。

避難所でのトラブルが発生しやすい

人間用の避難所では、ペットの受け入れが制限されていたり、他の避難者とのトラブルが発生したりすることがあります。

- ペットの受け入れを認めていない避難所がある

- ペットが苦手な方やアレルギーのある方との共同生活

- 鳴き声や臭いなどによるストレス

- 他のペットとのトラブル

- 衛生管理の難しさ

こうした問題を少しでも軽減するためには、事前に「ペット同行避難」が可能な避難所を確認しておくことや、ケージやトイレ用品など他の避難者に迷惑をかけないための準備が必要です。

物資の支援が限られる

災害時には、人間用の物資でさえも不足することがあります。そんな中、ペット用の支援物資は後回しになりがちです。

- ペット用の食料や水の配給が遅れる

- 特別な食事が必要なペットへの対応が難しい

- トイレ用品などの衛生用品が不足する

- 薬やケア用品が手に入らない

- 長期的な避難生活でのストレスケア用品の不足

こうした状況を考慮して、最低でも1週間分のペット用食料や必要な物資を備蓄しておくことが推奨されています。

災害時にペット防災グッズが必要な理由

災害時に人間と同様、いやそれ以上にケアが必要になるのがペットです。なぜペット専用の防災グッズが必要なのでしょうか。

人とペットの避難環境の違い

人間用の避難セットだけでは、ペットの安全を確保することはできません。

- ペットは自分で避難判断ができない

- 環境変化に敏感で強いストレスを感じる

- 避難所では人間とは異なるスペースや設備が必要

- 食事や水の量・種類が人間とは異なる

- 排泄物の処理など特別な衛生管理が必要

これらの違いを考慮して、ペット専用の防災グッズを用意することで、災害時の混乱を最小限に抑えることができます。

「同行避難」を成功させるために

近年の災害対策では、「ペットと一緒に避難する」という「同行避難」の考え方が浸透しつつあります。しかし、これを成功させるには準備が必要です。

- 飼い主とペットが離ればなれにならないための対策

- 他の避難者と共存するためのマナー用品

- 長期的な避難生活を想定した準備

- ペットのストレスを軽減するための工夫

- 迷子になった場合の身元確認手段

「同行避難」が失敗すると、ペットの遺棄や放浪動物の増加につながります。東日本大震災の際には、飼い主と離れ離れになってしまったペットが多数発生しました。こうした悲劇を防ぐためにも、適切な防災グッズの準備が欠かせません。

心の安定にもつながる備え

災害時、ペットの存在は飼い主の精神的な支えになることも多くあります。しかし、ペットの状態が悪化すると、それが飼い主の不安やストレスにもつながります。

- ペットの健康状態が飼い主の精神状態に影響する

- 事前準備があれば避難時の判断が冷静にできる

- 共に避難できる安心感が回復力を高める

- 家族全員(ペットも含めて)の安全を確保する満足感

- 災害後の生活再建への希望にもつながる

適切な準備をしておくことで、災害時の混乱の中でも冷静な判断ができ、大切なペットと共に安全に避難することができます。

備えておきたいペット防災グッズ一覧

災害時に必要なペット用品は多岐にわたります。ここでは、優先度に応じて必要なグッズを整理しました。まずは優先度の高いものから揃えていきましょう。

【優先度★★★】最低限必要なもの

災害発生直後から必ず必要になる最優先アイテムです。これらは必ず用意しておきましょう。

1. ペットフードと飲料水

- フード:最低5〜7日分(できれば2週間分)

- 普段食べ慣れているドライフードが理想的

- 缶詰やレトルトタイプの非常食(長期保存可能なもの)

- 食欲不振時用の高嗜好性フード

- 水:1日あたり体重1kgにつき約60ml必要(+予備)

- 清潔な容器に入れた保存水

- 簡易給水器(折りたたみタイプがおすすめ)

- 水分補給ゼリー(備蓄用)

非常時用のペットフードは、普段から少しずつ与えて慣れさせておくことが大切です。急に食べ物が変わると、ストレスや消化不良を起こす可能性があります。また、缶詰は開封後冷蔵が必要なため、一度に食べきれる小分けタイプを選びましょう。

2. キャリーバッグやケージ

- キャリーケース(小型犬・猫用)

- しっかりと固定できる安全なもの

- 適切なサイズ(中で立ち上がり、回転できる大きさ)

- 名前と連絡先を明記したタグ付き

- 折りたたみケージ(中型犬以上)

- 収納しやすい折りたたみタイプ

- 飛び出し防止の二重ロック機能付き

- 底部に防水シート付き

ペットを安全に運搬するためのキャリーは、災害時の必需品です。普段から短時間でも入れる訓練をしておくと、いざという時に慌てずに済みます。

3. リードと首輪(犬)、ハーネス

- 予備のリード(伸縮しないタイプ)

- 丈夫な首輪またはハーネス

- 緊急時用の短いリード(避難所など限られたスペース用)

- 迷子札やID情報(マイクロチップ登録情報)

特に災害時は、パニックになったペットが逃げ出す可能性が高まります。丈夫で信頼できるリードと首輪を用意しておきましょう。

4. トイレ用品

- 使い慣れたペットシーツ(1週間分以上)

- 猫用トイレ(折りたたみタイプ)

- 猫砂(少量でも効果的な高吸収タイプ)

- 排泄物処理用ビニール袋

- 消臭スプレーや消臭袋

避難所など限られたスペースでは、トイレの問題が深刻になりがちです。臭いを抑えるための対策もしっかり準備しておきましょう。

【優先度★★】あると安心なもの

命に関わる緊急性は低いものの、避難生活が長期化した場合や、ペットのストレスを軽減するために重要なアイテムです。

5. 飼育情報メモ

- ペットの健康状態や特徴を記したメモ

- かかりつけ獣医師の連絡先

- 投薬情報(種類・量・頻度)

- アレルギーや持病の情報

- ワクチン接種状況

災害時に家族が離れ離れになったり、他の人にペットを一時的に預けることになった場合にも、このメモがあれば適切なケアが可能になります。

6. 薬とケア用品

- 常用薬(最低2週間分)

- 消毒液・絆創膏などの応急処置キット

- ノミ・ダニ対策用品

- シャンプータオル(ウォーターレスタイプ)

- クシやブラシ

特に持病のあるペットの場合、普段使用している薬の予備を必ず用意しておきましょう。災害時は動物病院も被災していることが多く、すぐに薬が手に入らない可能性があります。

7. 身元確認用品

- 迷子札(名前・連絡先記載)

- マイクロチップの登録情報

- ペットの写真(全身・特徴がわかるもの)

- 緊急連絡先や避難先情報

- レスキューカード(「家の中にペットがいます」などの情報)

災害時にペットと離れ離れになってしまうケースは非常に多いです。確実に飼い主のもとに戻れるよう、複数の身元確認手段を用意しておきましょう。

- 写真は定期的に更新し、スマートフォンとクラウド上の両方に保存しておくと安心です

- 首輪とハーネスの両方に迷子札をつけておくと、どちらかが外れても身元確認ができます

- マイクロチップの登録情報に変更があった場合は、速やかに更新手続きをしましょう

【優先度★】あるとより快適になるもの

長期的な避難生活やペットのメンタルケアに役立つアイテムです。余裕があれば準備しておくと良いでしょう。

8. ストレス軽減グッズ

- お気に入りのおもちゃ(音が出ないもの)

- 使い慣れたブランケットやタオル

- フェロモン製品(犬猫用のリラックス効果があるもの)

- レスキューレメディ(ストレス緩和の花のエッセンス)

- トリーツ(おやつ)少量

災害時はペットにとって大きなストレス環境です。少しでも安心できる空間を作るために、普段から使い慣れているグッズを用意しておくと良いでしょう。

9. 防寒・暑さ対策用品

- 小型の防寒具(特に小型犬や短毛種用)

- 冷却マット(夏場用)

- ペット用ブーツ(瓦礫や熱いアスファルトから肉球を守るため)

- アルミブランケット(保温・日よけ兼用)

- タオル(多目的に使える)

季節によって必要なものが変わりますので、シーズンごとに中身を見直しておくと良いでしょう。

10. その他便利グッズ

- ペット用防災ハンドブック

- 使い捨て手袋

- 静かで小さめのおもちゃ

- マナーベルト(オス犬用)

- お散歩グッズ(リード・マナー袋など)

これらのアイテムは避難生活の質を向上させ、ペットとの共同生活をより円滑にするのに役立ちます。スペースや重量と相談しながら、必要に応じて準備しておきましょう。

ペット防災グッズの選び方と収納方法

適切なペット防災グッズを選び、効率的に収納することも重要です。どのように選び、どう保管すればよいのでしょうか。

種類別(犬・猫)の特性に合わせた選び方

犬と猫では必要なグッズが若干異なります。それぞれの特性に合わせて選びましょう。

犬向け防災グッズのポイント

- リードや首輪の強度をチェック(パニック時の引っ張りに耐えられるか)

- サイズに合ったキャリーケージ(特に中・大型犬は要注意)

- 食事の量を体重に合わせて準備(小型犬と大型犬では必要量が大きく異なる)

- 肉球保護用のブーツ(特に瓦礫の多い場所では重要)

- 号令に従うための訓練用おやつ

猫向け防災グッズのポイント

- 脱走防止機能が強化されたキャリー

- 折りたたみ式の猫トイレと猫砂

- 隠れられる空間の確保(ストレス軽減のため)

- フェロモンスプレーなどのリラックスグッズ

- 爪とぎ(小型のもの)

- 多頭飼いの場合はどうすればいいですか?

-

多頭飼いの場合は、基本的に動物ごとに別々のキャリーを用意するのが理想的です。ただし、仲の良い小型の猫や犬であれば、一時的に同じキャリーに入れることも可能です。食料や水、トイレ用品などは頭数分確保し、個体識別のためのグッズ(首輪の色を変える、名札を付けるなど)も準備しておくと良いでしょう。

- 子犬・子猫や高齢ペットの場合に特別に必要なものはありますか?

-

子犬・子猫の場合は、体温調節がまだ未熟なため、保温グッズ(ブランケットなど)を多めに用意するとよいでしょう。また、消化器官も繊細なため、普段の食事に近いものを準備することが重要です。

高齢ペットの場合は、持病の薬を多めに用意するほか、関節などに負担をかけないクッション性の高いベッドや、排泄の失敗に備えた吸水パッド、介護用品などが必要になることがあります。また、環境変化によるストレスに特に弱いため、フェロモン製品などのリラックスグッズも重要です。

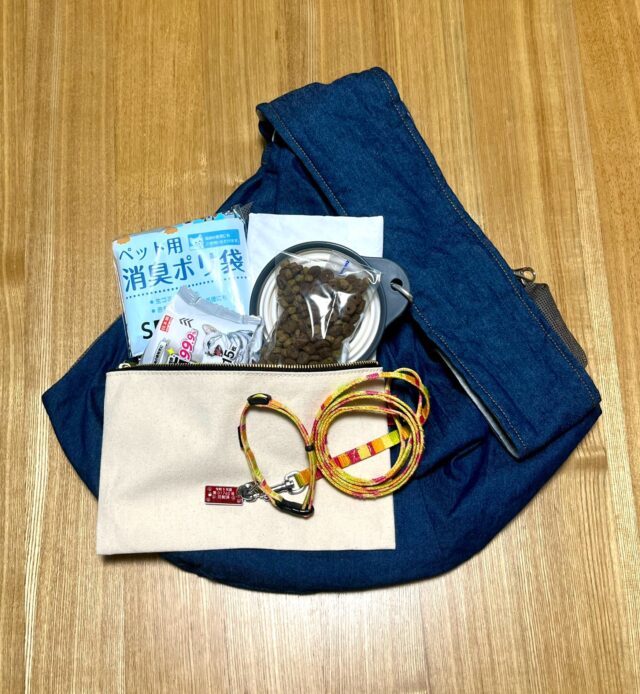

防災バッグの選び方と収納のコツ

全てのペット防災グッズを一つにまとめて、いつでも持ち出せる状態にしておくことが理想的です。

防災バッグ選びのポイント

- 持ち運びやすさ(リュックタイプが両手を空けられて◎)

- 耐水性または防水性能があるもの

- 収納力と整理のしやすさ(内ポケットや仕切りがあると便利)

- 丈夫な素材と縫製

- ペットの情報が外から見えるタグ付きのもの

効率的な収納方法

- 優先度の高いものは取り出しやすい位置に

- 食料と水は重いので底に

- ジップロックなどで小分けにして分類

- 圧縮袋を活用して嵩を減らす

- 定期的に中身を確認・更新する習慣をつける

普段使いできるデザインの防災バッグを選ぶと、日常的に持ち歩くことができて、いざという時にも慌てずに済みますよ!

定期的な点検・更新の重要性

防災グッズは「用意して終わり」ではありません。定期的なメンテナンスが必要です。

- 食料・水・薬の賞味期限チェック(最低でも半年に1回)

- ペットの成長に伴うサイズ見直し(首輪・ハーネス・キャリーなど)

- 季節に応じた中身の入れ替え(夏用・冬用グッズ)

- 電池や充電式機器の動作確認

- 連絡先や情報の更新

防災の日(9月1日)や防災週間、ペットの誕生日など、定期的に点検する日を決めておくとよいでしょう。

ペット防災グッズを使った避難訓練の方法

防災グッズを用意するだけでなく、実際に使ってみることで、いざという時の行動がスムーズになります。

家族全員で行う避難シミュレーション

実際の災害を想定した訓練を家族で行いましょう。

- 非常時の役割分担を決める(誰がペットの避難を担当するか)

- 複数の避難経路を確認する

- 防災グッズの収納場所を全員が把握する

- タイムを計測しながら避難訓練を行う

- 避難後の行動(避難所での過ごし方など)もシミュレーション

家族のうち誰かが不在の場合も想定して、ペットの避難方法を複数パターン考えておくと安心です。

ペットに必要なしつけと慣らし訓練

災害時、ペットが訓練されているかどうかで、避難のスムーズさが大きく変わります。

基本的なしつけ

- 「待て」「おいで」などの基本コマンドに従える

- リードでの歩行訓練

- 人や他の動物への社会化

- 知らない人に一時的に預けられても落ち着いていられる訓練

- 異常な音や状況でもパニックにならないための慣らし

防災グッズへの慣れ

- キャリーケージを居場所として認識させる(普段から出しておく)

- 非常食を時々与えて味に慣れさせる

- 普段と違うトイレ環境に慣れさせる

- ハーネスやリードの装着に慣れさせる

- マズルガードなど必要な場合は装着訓練

慣れていないキャリーに急に入れようとすると、パニックになってしまうことも。日頃からおやつを入れたり、寝床として使ったりして、キャリーを「安全な場所」と認識させることが大切です。

実際の災害時の行動手順

防災グッズを用意し、訓練をしていても、実際に災害が起きた時にどう行動すればよいのかを知っておくことが重要です。

災害発生直後の行動チェックリスト

- 自分と家族の安全を確保する

- ペットの居場所を確認し、パニック防止措置を取る

- キャリーやケージに速やかに収容する

- ペット防災バッグを持ち出す

- 家の状況確認(ガス栓・電気のブレーカー等)

- 避難経路の安全確認

- 周囲の状況を見て避難判断(在宅避難か避難所か)

ペットを守るためにも、まずは飼い主自身の安全確保が最優先です。ヘルメットを被り、落下物に注意しながら行動しましょう。

パニックになったペットは逃げ出そうとしたり、隠れたりします。日頃からの訓練を生かして、キャリーやケージに収容しましょう。

準備しておいたペット防災バッグを持ち、ペットと一緒に安全な場所へ避難します。外に出る前に、家の安全確認も忘れずに。

避難所生活でのペットとの過ごし方

避難所では、ペットとの共同生活に関するルールがある場合がほとんどです。

- 避難所のルールを確認し、厳守する

- ペットスペースが指定されている場合は従う

- 他の避難者に迷惑をかけないよう配慮(鳴き声・臭い対策)

- 定期的な運動と排泄の管理

- 健康状態の毎日チェック

避難所によっては、ペットの受け入れ態勢が整っていない場合もあります。事前に複数の避難先を検討しておくと安心です。また、ペット可の避難所でも、基本的にはペットと飼い主が同じ空間で過ごすことは難しく、別室やケージでの管理が求められることが多いです。

長期避難生活に備えた注意点

避難生活が長期化する場合、追加で考慮すべき点があります。

- フードと水の消費ペースを計算し、追加調達を検討

- ストレスによる体調変化や行動変化に注意

- 避難所でのコミュニティ形成(他のペット飼い主との協力)

- 獣医療へのアクセス方法の確認

- 在宅避難への切り替え時期の検討

長期の避難生活では、ペットのメンタルケアも重要になります。できるだけ日常のルーティンを守り、安心できる環境を作ってあげましょう。また、飼い主自身の心身の健康も大切にすることが、結果的にペットのケアにもつながります。

おすすめのペット防災セット

必要なグッズを全て自分で揃えるのは大変です。既成のペット防災セットを活用するのも一つの方法です。ここでは、特におすすめのペット防災セットをご紹介します。

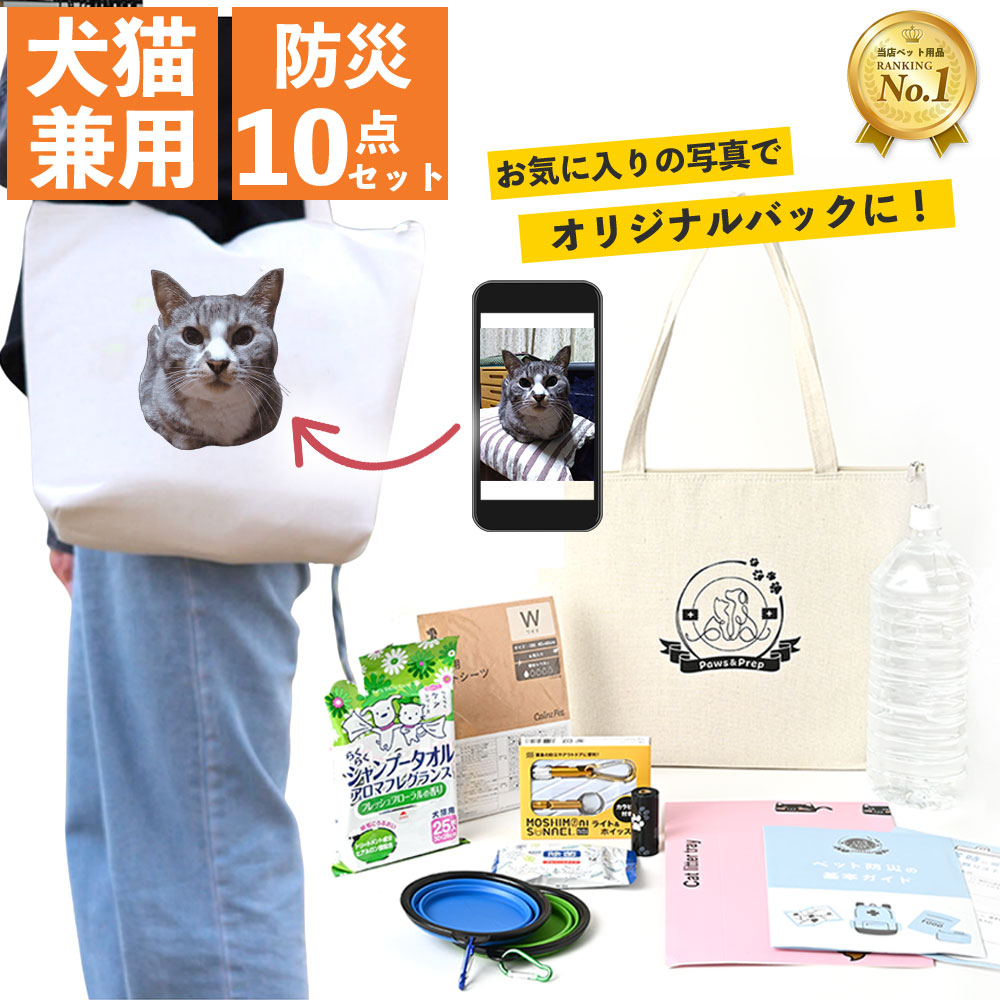

Paws&Prepのペット用防災バッグ10点セット

Paws&Prepのペット用防災バッグ「防災10点セット」は、犬猫兼用で災害時に必要なグッズをまとめた非常用セットです。このセットの最大の特徴は、愛犬・愛猫の写真をバッグ表面に印刷できる点です。

セット内容

- トートバッグ(写真印刷オプション付き)

- 長期保存水(2Lボトル)

- 折りたたみ式ペット用トイレ

- ペットシーツ

- 消臭処理袋

- 水・エサ皿

- ウェットティッシュ

- 犬猫用ドライタオル

- ジッパー袋×5

- ホイッスル&ライト(緊急用笛と懐中電灯)

- 防災アドバイスシートと持ち物チェックリスト

おすすめポイント

- 写真プリントが可能で迷子対策にもなる

- 普段使いもできるおしゃれなトートバッグデザイン

- 必要最低限のアイテムがコンパクトに収納

- 専門家監修で必要なアイテムを厳選

- 「これさえあれば迷わずペットと避難できる」という安心感

\ 「ウチの子」の写真がプリントできる! /

その他のおすすめペット防災セット

犬用防災セットの比較

| 商品名 | 価格帯 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| Paws&Prep防災10点セット | 中価格帯(約9,880円) | 写真プリント可能、必要十分な内容 | 写真入りで迷子対策にもなる、普段使いもできるデザイン |

| Green Dogオリジナル防災セット | 低価格帯(約5,500円) | シンプルな内容で価格も抑えめ | コストパフォーマンスが良い、初めての防災セットに |

| グリーンクロス社のペット防災セット | 高価格帯(約16,000円) | 防災士監修、耐火・防水素材使用 | 高機能な素材使用、QR迷子札付き |

猫用防災セットの比較

| 商品名 | 価格帯 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| Paws&Prep防災10点セット | 中価格帯(約9,880円) | 犬猫兼用、折りたたみトイレ付き | 猫も犬も対応、トイレ問題を解決 |

| MOFFペット防災セット | 中価格帯(約6,820円) | 猫トイレデザインが選べる | 猫専用設計で使いやすい |

| ネコ用防災セット3WAYペットキャリー | 高価格帯(約13,000円) | キャリー兼用、防災18点セット | 多機能で避難時の移動に便利 |

自分で揃える場合のチェックリスト

既成の防災セットを購入せず、自分で一から揃える場合のチェックリストです。

- ペットフード(7日分以上)

- 飲料水(7日分以上)

- 食器(折りたたみ式が便利)

- ペットシーツ/猫砂(7日分以上)

- トイレ容器(猫用は必須)

- リード・首輪(予備も含めて)

- キャリーケース/クレート

- 常備薬(2週間分)

- 迷子札/マイクロチップ情報

- ペットの写真(印刷したもの)

- タオル(複数枚)

- ウェットティッシュ/消臭スプレー

- ビニール袋(排泄物処理用)

- 飼育手帳(健康情報記載)

- エマージェンシーカード

上記を最低限として、ペットの特性や健康状態に合わせて必要なものを追加していきましょう。収納用のバッグも忘れずに準備してください。

ペットの防災対策で見落としがちなポイント

最後に、ペットの防災対策で見落としがちだけれども重要なポイントをいくつかご紹介します。

ペットの健康管理と予防接種

災害時には、ペットの健康状態が避難の成否に大きく影響します。

- 定期的な健康診断を欠かさない

- ワクチン接種を必ず行う(避難所では証明が必要な場合も)

- 体重管理(肥満は避難時の負担増加につながる)

- 歯の健康管理(口腔トラブルは食欲低下の原因に)

- 持病のある場合は、緊急時の対応を獣医師に確認

災害時には動物病院も被災して診療できない場合が多いため、日頃からの健康管理が重要です。

地域の避難所情報の事前確認

お住まいの地域の避難所情報を事前に確認しておきましょう。

- ペット同行避難可能な避難所のリストアップ

- 各避難所のペット受け入れルールの確認

- 避難経路の確認(複数のルートを想定)

- 地域の防災訓練への参加(ペット同伴で)

- 災害時のペット関連情報の入手先確認(自治体のSNSなど)

自治体によって、ペットの受け入れ方針は異なります。事前に確認し、必要に応じて準備をしておきましょう。

ご近所や親戚との協力体制構築

災害時は地域の助け合いが重要です。平時からの関係づくりを心がけましょう。

- 同じくペットを飼っている近隣住民との交流

- 災害時の相互支援の約束

- 留守時に避難勧告が出た場合の対応相談

- 一時預かりの可能性のある親戚や知人との事前相談

- ペットのお世話方法の共有(文書化しておくとベター)

「ペット防災カード」を作成して、ペットの特徴や性格、食事の好み、薬の情報などを記載しておくと、万一の際に他の方にお世話を頼む場合でもスムーズです。

ペットの防災意識を高めるための工夫

「いざという時のための準備」は継続することが難しいものです。継続するための工夫も大切です。

- ペットの誕生日や記念日に防災グッズを見直す習慣づけ

- 防災の日(9月1日)に家族全員での避難訓練

- SNSでペット防災の情報共有(モチベーション維持に)

- ペット防災関連のイベントやセミナーへの参加

- 同じペットを飼っている仲間との情報交換

防災対策は一度やって終わりではなく、継続的に見直し・改善していくことが大切です。

まとめ:今日からできるペット防災の第一歩

この記事では、ペット防災グッズの必要性やおすすめアイテム、選び方などについて詳しく解説してきました。最後に、今日から始められるペット防災対策の第一歩をご紹介します。

まずは基本の「3つの備え」から始めよう

- 「もの」の備え:最低限必要な防災グッズを揃える

- 「情報」の備え:避難所情報や連絡先リストの準備

- 「心」の備え:家族での話し合いと避難訓練

この3つの備えをバランスよく整えることで、災害時の対応力が格段に向上します。

今日からできるペット防災アクション5つ

- ペットの写真を最新のものに更新して保存

- 自宅の安全確認(避難経路・危険物チェック)

- ペットの迷子札情報の確認と更新

- 近隣の動物病院や避難所の連絡先リスト作成

- 家族での役割分担の話し合い

これらは時間をかけずに今日からでも始められる対策です。小さな一歩から始めてみましょう。

防災対策は「やりすぎ」ということはありません。少しずつでも継続して取り組むことが、いざという時の安心につながります。大切な家族の一員であるペットを守るために、今日から防災対策を始めてみましょう。

災害はいつ起こるか分かりません。でも、備えがあれば安心です。特に言葉を話せないペットは、私たち飼い主がしっかりと守ってあげる必要があります。この記事が皆さんのペット防災対策の一助になれば幸いです。

\ 「いざ」という時のために、今日から準備を /